人体静电消除器:技术边界之争与工业防护新解

人体静电消除器的实际效果争议,本质上反映了工业静电防护领域对技术应用边界认知的分歧。从物理原理层面分析,人体在运动中与衣物、空气、地板等介质的摩擦必然产生电荷分离,消除器确实无法阻止电荷的动态生成。但若因此否定消除器价值,则忽视了工业静电防护的核心诉求:在关键生产环节将人体静电控制在安全阈值之下。

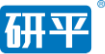

主张无效论者强调动态电荷生成特性,但忽略了工业场景中的关键时间窗口。EPA(静电防护区)入口设置的消除装置,其核心功能在于消除作业人员进入前已积累的千伏级静电势能。以半导体制造为例,操作人员步行至洁净室过程中可能积累2000-5000V静电,通过触摸式消除器可将电势瞬间降至100V以下,避免直接接触晶圆时发生ESD损伤。虽然行走会继续产生500-1000V静电,但此时工作人员已穿戴防静电服(表面电阻1E6-1E9Ω)并处于导电地板环境中,动态电势可被实时导除。

当前如RT-J02人体静电消除器已经具备人体电压同步监控,实时显示以及数据存储记录便于后续管控等功能,从而解决传统消除过程对结果是否有效的质疑,正是针对传统争议点的精准改进,将消除、监测、报警功能融合,形成闭环控制系统:接触瞬间释放初始静电,持续监测作业期间电势波动,当检测到电压超过设定阈值时触发声光报警。这种动态管控模式,既解决了单次消除的局限性,又避免了过度依赖后续防护措施的漏洞。

从工程实践角度,有效的静电防护必须构建分层防御体系。消除器承担"最后防线"角色,与防静电服装(电荷衰减时间<2秒)、接地系统(接地电阻<1E6Ω)、环境加湿(40-60%RH)共同构成四级防护。美国ESDA标准ANSI/ESD S20.20明确指出,人员进入EPA前的静电势必须<100V,这恰恰需要消除器与监测设备的协同作业。数据表明,规范使用消除器可使ESD事件发生率降低83%,而单纯依赖防静电服装只能减少57%。

技术争议的解决方向已逐渐清晰:新一代智能消除设备正从被动放电转向可视化可量化可管控可追溯的静电消除方式。通过实时分析人体静电产生速率、环境温湿度、服装导电性能等多维参数,动态调整消除策略。这种技术进化证明,消除器的价值不在于彻底消灭静电,而在于构建精准可控的防护节点,这正是现代工业静电防护体系进化的必然选择。